Ö |

Schrifttragende Artefakte in Neuen Medien |

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 1. & 2. Förderperiode

| Teilprojektleiterin | Dr. Dipl.-Soz. Friederike Elias |

| akademischer Mitarbeiter | Christian Vater, M.A. |

Projektbeschreibung

Ziele des Teilprojekt Öffentlichkeitsarbeit (TP Ö) "Schrifttragende Artefakte in Neuen Medien" war die Erarbeitung und Umsetzung neuer Wege der Wissenschaftskommunikation für die am SFB 933 beteiligten Fächer. Das TP Ö hat durch ein breites Spektrum an sehr unterschiedlichen Maßnahmen auf die Arbeit des Sonderforschungsbereichs sowohl in Heidelberg als auch weit darüber hinaus aufmerksam machen können.

Kooperation mit Wikimedia Deutschland e. V.:

Wikipedia ist ein kollaboratives Online-Repositorium, das mit dem Ziel angelegt wurde, das gesamte Wissen der Menschheit allen Menschen in allen Sprachen niedrigschwellig und unentgeltlich zugänglich zu machen, also zu einer „Enzyklopädie neuen Typs“ (Bush 1945) zu werden.

GLAM on Tour-Veranstaltungen

Ziel der Initiative Galleries, Libraries, Archives and Museums (GLAM) der Wikipedia ist es, das Wissen der Kultureinrichtungen digital zugänglich zu machen.

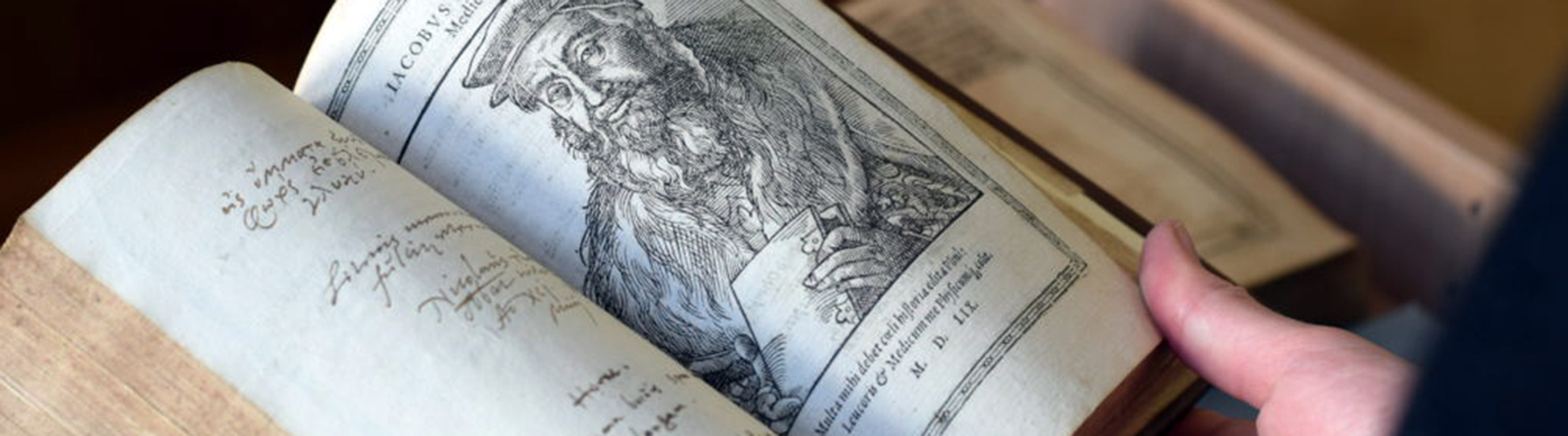

In beiden Laufzeiten des TP Ö wurden GLAM on Tour-Veranstaltungen durchgeführt, so in Antikenmuseum und Abgusssammlung der Universität Heidelberg und in der Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek Heidelberg. Das Teilprojekt bot gemeinsam mit Wikipedianer:innen und WMDE zielgerichtet verschiedene Informationsveranstaltungen und Schulungen zur Arbeit im Wikiversum an, zum Beispiel an und mit der UB Heidelberg für Bibliothekspersonal oder mit der Pressestelle der Universität für Kolleg:innen in Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation.

Christian Vater wurde – in Stellvertretung für das Projekt – der Communitypreis der Wikipedianer:innen, die WikiEule, verliehen, und zwar in der Kategorie „FlügelEule“ für die Förderungen der Zusammenarbeit von Institutionen und Wiki-Community.

In Präsenz vor Ort ebenso wie auch als online-Format und als Hybrid-Veranstaltung folgten in der zweiten Förderphase des Teilprojekts GLAm-Veranstaltungen in Kooperation mit der Sammlung Prinzhorn was der Zielsetzung folgte, die Formate auch außerhalb der am SFB beteiligten Institute und Fächer bekannt zu machen, um eine Weiterführung der Kooperation mit der Wikipedia und ihren Schwesterprojekten auch nach Ende des SFBs anzuregen.

Wikipedia in der Lehre

Die Erkenntnisse des Teilprojektes zu Theorie und Praxis der Open Science am Beispiel des Wikiversums wurden systematisch und praktisch in einer Reihe von interdisziplinären Übungen am Philosophischen Seminar und am Max-Weber-Institut im Rahmen des Hochschulprogramms der Wikipedia in die Lehre eingebracht (https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hochschulprogramm)

Über die Aktivitäten in diesem Bereich wurde vielfältig in der Presse berichtet:

- (z.B. 03.11.2016: "Uni Heidelberg arbeitet erstmals mit 'Wikimedia' zusammen. Vom Archiv in die Internet-Enzyklopädie - Beide Seiten können profitieren." (RNZ, Campus Heidelberg)

- 14.01.2017: "Schreiben für Wikipedia. Das Online-Lexikon an der Uni." (SWR2 - Beitrag von Martina Senghas zur GLAM on Tour-Schreibwerkstatt in der Antikensammlung der Uni Heidelberg) (Audio-Mitschnitt)

- 20.02.2017: "Wikipedia-Eintrag statt Hausarbeit" (Deutschlandfunk - Beitrag in "Campus und Karriere" von Martina Senghas zur Arbeit mit unseren Studierenden in der Wikipedia) (Skript) (Audio-Mitschnitt)

- 21.02.2017: "Wikipedia-Eintrag statt Hausarbeit" (Spiegel-online - Beitrag von Swantje Unterberg zum Verhältnis von Hausarbeit und Wiki-Artikel als Textform und Leistungsnachweis)

- 27.03.2017: "Leistungsnachweise im Studium Wikipedia-Artikel statt Hausarbeit" (Deutschlandfunk Nova - Beitrag von Armin Himmelrath im Gespräch mit Dominik Schottner)

- 01.12.2018: "Seminararbeiten - alles für die Tonne?" (F.A.Z. - Blogseminar-Blog von Eva Heidenfelder)

- https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/GLAMhybrid_2022

- https://blog.wikimedia.de/2023/02/08/glam-sammlung-prinzhorn-teil-2/

- https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/GLAM_digital/SFB933_2022-04-25

Öffentliche Ringvorlesung „5300 Jahre Schrift“

Vom 20.04.-17.07.2015 organisierte das Teilprojekt die an die breite interessierte Öffentlichkeit gerichtete Akademische Mittagspause 2015 „5.300 Jahre Schrift – Eine kleine Menschheitsgeschichte in 61 Motiven“ (gemeinsam mit dem Heidelberg Center for Cultural Heritage - HCCH). In diesem Rahmen trugen Friederike Elias (zur Grafikkünstlerin „Barbara“) und Christian Vater zu „Hypertext – eine autooperative Schrift im semantischen Raum“ vor. Die Ergebnisse der Ringvorlesung wurden im Heidelberger Wunderhornverlag publiziert. (s.o.)

Plakatausstellungen in der Typopassage

Typopassage Wien (2 Plakatausstellungen): Zeitgenössische Grafiker griffen historische Typographie aus Teilprojektforschungsobjekten auf und gestalteten damit Plakate für die Typopassage in Museumquartier Wien. Die Typopassage ist frei und unentgeltlich zugänglich und durch Ihre Lage stark frequentiert. Gerade während der Corona-Zeit gehörten die Plakatausstellungen im öffentlichen Raum zu den wenigen kulturellen Attraktionen, die besuchbar waren. Mitnahmeplakate waren für beide Ausstellungen vor Ort für 2,-€ in einem Automaten erhältlich.

- http://www.typopassage.at/index.php/project/henrich-materialetextkulturen/

- http://www.typopassage.at/index.php/project/september--november-2021-kooperation-ii-materiale-textkulturen-gestaltung-elena-henri/

Stadtspaziergang in der MeinHeidelberg App

Die Inhalte des Stadtspaziergangs wurden in ‚analoger‘ Form u. a. mit dem Gästeführerverband erprobt, um das Konzept bereits vor der technischen Umsetzung mit einem versierten Publikum zu testen und mögliche Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Inhalte wurden u. a. im Rahmen einer Lehrveranstaltung im Studiengang „Cultural Heritage“ erarbeitet. Im April 2023 wurden die Inhalte in die städtische „Mein-Heidelberg-App“ als Erlebnistour „Schrift im öffentlichen Raum“ überführt, um das Angebot auch nach der Laufzeit des SFB für die breite Öffentlichkeit kostenfrei verfügbar zu halten.

MeinHeidelberg App herunterladen, Reiter in unterer Leiste: „Lokales“, Kachel: „Erlebnistouren“, Kachel: „Stadt Spaziergang Schrift im öffentlichen Raum“

Verschiedene kleinere Formate und Experimente

Videos, Hochzeitsmesse, Workshops, Lehre HS Darmstadt und HS Mannheim, sowie HCCH:

- Hochzeitsmesse Trau321 Mannheim: Impulsvortrag von Hannah Mieger auf der großen Bühne zu einem mittelalterlichen Trauspruch. Einer weiteren Einladung des Veranstalters konnten wir aufgrund von Schwangerschaft nicht folgen.

- Workshop Storytelling und Präsenz von Isolde Fischer für Mitarbeiter:innen des SFBs

- Workshop mit Prof. Axel Buether zur Farbpsychologie und visueller Kommunikation

- Workshop mit Melanie Weller zu User Interface Design

- Kooperation mit den Hochschule Darmstadt und Mannheim (Kommunikationsdesign) im Rahmen von Lehrveranstaltungen

Video-Erstellung

Planspiel zum Thema Kulturelles Erbe

Im Rahmen des Planspiels können Oberstufenschüler*innen in die Rollen verschiedener fiktiver Vertreter*innen von Unesco-Weltkulturerbegütern schlüpfen weiterbilden. Die Erstveröffentlichung ist für Sommer/Herbst 2023 vorgesehen.

In Zusammenarbeit mit dem Heidelberg Center for Cultural Heritage (HCCH) und der Landeszentrale für Politische Bildung (LpB) Außenstelle Heidelberg. Ab Herbst 2023 über das HCCH und die LpB erhältlich.

Ausstellungsinterventionen

Mit digitalen und analogen Erweiterungen an Objekten sollten zentrale Ansätze aus dem SFB zu Aspekten von Schriftlichkeit in ausgewählte universitäre Sammlungen dauerhaft integriert werden. Dazu wurde für die Uruk-Warka-Sammlung in Zusammenarbeit mit Steinmetzen Stefan Safferling und David Grieb eine Nachbildung des Türangelsteins inklusive der darauf befindlichen Keilschriftzeichen angefertigt. Ebenso wurde durch die Töpferin/Keramikkünstlerin Nicole Wessels ein Tonpilz nachgebildet. Diese Prozesse wurden aufwendig dokumentiert und lieferten neben haptisch zugänglichen Artefakten wichtige Erkenntnisse über mögliche und unmögliche Herstellungspraktiken sowie zu weiteren Materialspezifika. Darüber hinaus wird es eine interaktive, digitale Anwendung zum Türangelstein geben. Für die ägyptische Sammlung wurde ein Folienheft zur Rekonstruktion der Farbigkeit eines Reliefs erstellt. Dies ermöglicht es mit sehr einfachen Mitteln, den üblichen monochromen Eindruck überlieferter Hieroglyphen und bildlichen Darstellungen durch das Überlegen von colorierten Folien zu korrigieren. Zwar wäre hier auch eine Nutzung von digitaler Technologie zur großflächigen Projektion möglich gewesen, doch zeigte sich, dass gerade hier die einfache Machart einen experimentelleren Zugang ermöglicht. Eine weitere Station bietet eine Audiospur zu einer Schreiberfigur, in der die Figur selbst für Kinder über die Beweggründe seiner Fertigung und Ausstellung spricht. Für die Antikensammlung wurde eine digitale Anwendung entwickelt, die es ermöglicht mit einem Kippmechanismus Lesbarkeit und Nichtlesbarkeit von auf einer für gewöhnlich mit Wein gefüllten Trinkschale befindlichen Beschriftungen während des Trinkvorgangs nachzuvollziehen.

Abschlussausstellung

Darüber hinaus erhielt das Teilprojekt die Möglichkeit die Abschlussausstellung "SchriftArteFakt" im Universitätsmuseum zu gestalten, die vom 8.05.-14.10. zu sehen sein wird und die Theorie des SFB für Besucher*innen anhand von Objekten aus den universitären Sammlungen Heidelberg erfahrbar werden lässt. Teilweise sind dabei die unter (1) erwähnten Ausstellungsinterventionen zu sehen. Das Begleitheft der Ausstellung sowie das Rahmenprogramm können Sie hier einsehen.

- Ausstellung: https://www.uni-heidelberg.de/de/ausstellung-schriftartefakt

- Begleitheft (PDF): https://www.uni-heidelberg.de/de/dokumente/begleitheft-zur-ausstellung-schriftartefakt/download

- Rahmenprogramm (PDF): https://www.uni-heidelberg.de/de/dokumente/rahmenprogramm-zur-ausstellung-schriftartefakt/download

- Postkarten (PDF): https://www.uni-heidelberg.de/de/dokumente/postkarten-zur-ausstellung-schriftartefakt/download

- Plakat (PDF): https://www.uni-heidelberg.de/de/dokumente/plakat-zur-ausstellung-schriftartefakt/download

Forschungsbeitrag „Hypertext“

Das Teilprojekt Ö sah sich als „forschendes Wissenschaftskommunikationsprojekt“ und hat sich innerhalb des SFB sowohl an der gemeinsamen Theoriefindung beteiligt, als auch die Materialität von Texten unter den Bedingungen der Digitalität beforscht. Hierzu liegen verschiedene Publikationen zum „Hypertext“ als Begriff und als Technik vor.

Im Rahmen der Forschungstätigkeit des Teilprojekts fand in Koorperation mit INSIST (Interdisciplinary Network for Studies Investigating Science and Technology e.V.) ein interdisziplinärer Workshop zu begrifflichen wie materiellen „BlackBoxes“ statt, dessen Ergebnisse als MTK 31 veröffentlicht wurden (Eckhard Geitz , Christian Vater , Silke Zimmer-Merkle (Hrsg.), Black Boxes – Versiegelungskontexte und Öffnungsversuche. Interdisziplinäre Perspektiven, (= Materiale Textkulturen 31), Berlin/Boston/München: de Gruyter 2020.)

Publikationen

- Christian Vater (2019): Die Wikipedia und das Software-Dispositiv. Eine digitale kollaborative Onlineenzyklopädie für die „Turing-Galaxis“ - und die Geschichte des Hypertextes, in: Gredel, Eva, Laura Herzberg u. Angelika Storrer (Hgg.): Linguistische Wikipedistik - Diskurse, Interaktionen und Analysemethoden. Mannheim: UBM (=Diskurse - digital, Sonderband 1). (OpenAccess)

-

Michaela Böttner, Ludger Lieb, Christian Vater, Christian Witschel (Hgg.) (2017): "5300 Jahre Schrift", Wunderhorn : Heidelberg.

Dazu begleitende Webseite - OpenAccess Volltext + Webbeigaben.- darin: Vater, Christian (2017): "Hypertext"

- darin: Elias, Friederike (2017): "Barbara"

- darin: die Herausgeber*innen (2017): "Vorwort"

- Charlotte Lagemann, Tina Schöbel, Christian Vater (Hgg.) (2015): "LebenDingeTexte. Begleitheft zur Ausstellung", UB Heidelberg : Heidelberg - OpenAccess Volltext.

- Die Magie der Schrift. Mit neuen Methoden bringen Forscher alte Schriften zum Sprechen (Spektrum der Wissenschaft. Sonderheft: Spektrum Spezial. Archäologie - Geschichte - Kultur 3.16). Heidelberg 2016

- Eckhard Geitz , Christian Vater , Silke Zimmer-Merkle (Hrsg.), Black Boxes – Versiegelungskontexte und Öffnungsversuche. Interdisziplinäre Perspektiven, (= Materiale Textkulturen 31), Berlin/Boston/München: de Gruyter 2020.