A01 |

Beschriebenes und Geschriebenes im städtischen Raum der griechisch-römischen Antike und des Mittelalters |

|

| UP4

|

Epigramme in und an byzantinischen Bauwerken Konstantinopels: Schriftbild und Materialität (4.–14. Jh.) |

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 3. Förderperiode

| Teilprojektleiter | Prof. Dr. Stephan Westphalen |

| akademische Mitarbeiterin | Solvejg Langer |

Projektbeschreibung

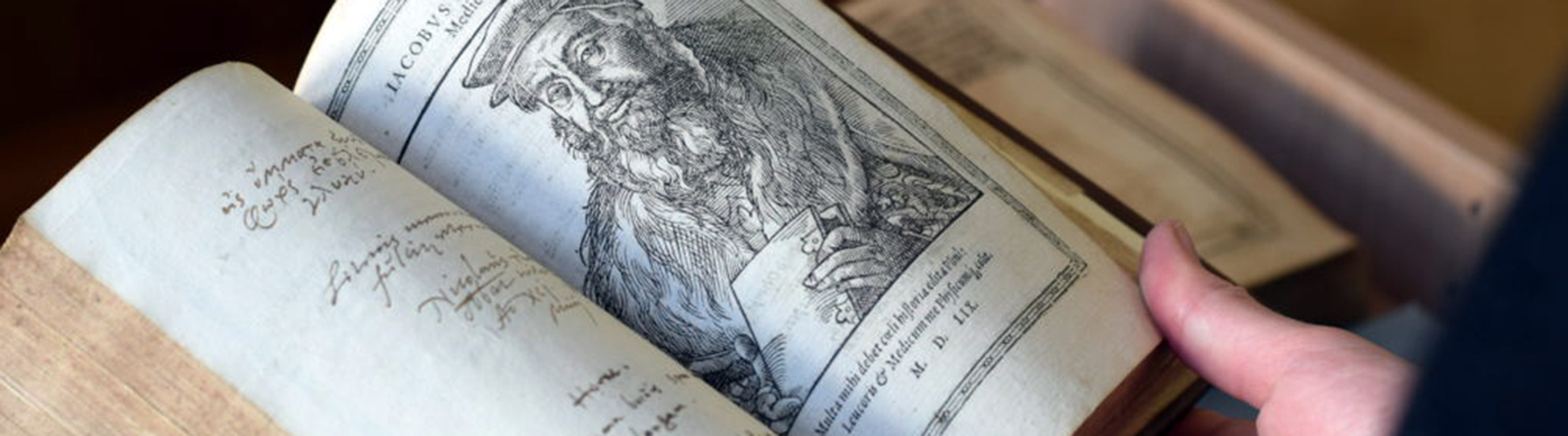

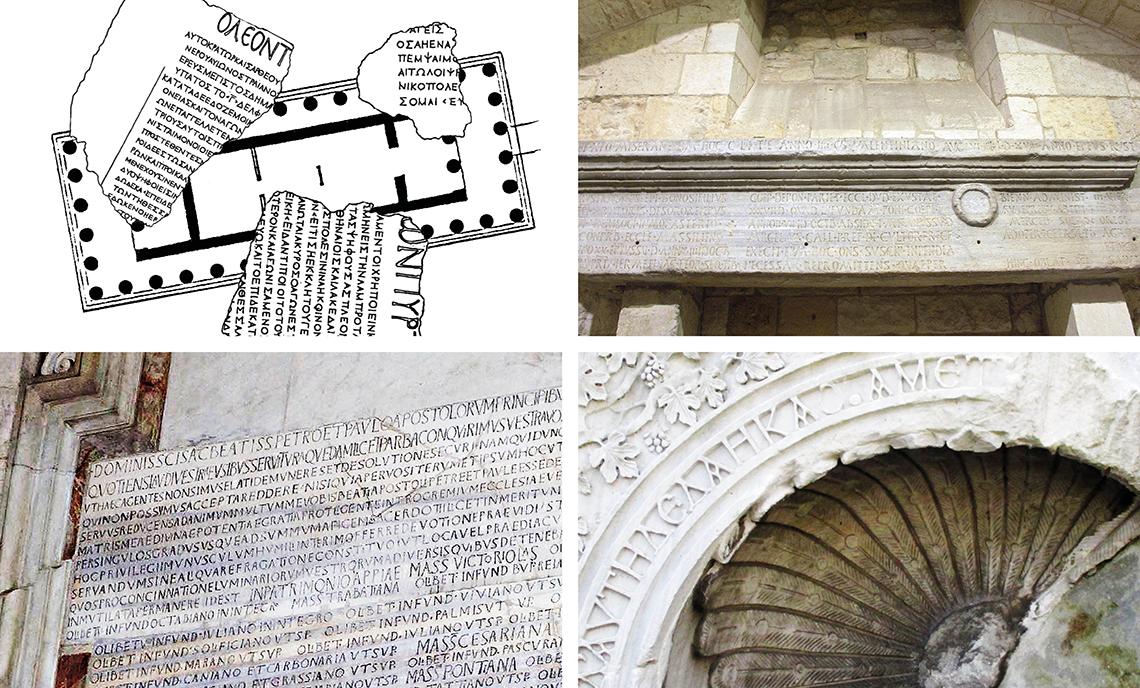

Das Unterprojekt beschäftigt sich mit Epigrammen in und an byzantinischen Bau- und Kunstwerken Konstantinopels des 4. bis 14. Jh. Im Fokus steht hierbei die Sammlung von Versinschriften in der Anthologia Palatina (AP). Die Epigramme wurden im 10. Jh. in die bedeutende Handschrift aufgenommen, deren Original (Cod. Pal. graec. 23) heute in der Universitätsbibliothek Heidelberg liegt.

Für einige Inschriften, darunter die ersten 18 aus Buch I., ist durch Randnotizen der Schreiber und Verweise im Text ihr ursprünglicher Kontext und Anbringungsort in Konstantinopel überliefert. Bei ihnen handelt es sich um Abschriften von Epigrammen des 4. bis 10. Jh., unter denen diejenigen des 5. und 6. Jh. eindeutig überwiegen.

Für einige Inschriften, darunter die ersten 18 aus Buch I., ist durch Randnotizen der Schreiber und Verweise im Text ihr ursprünglicher Kontext und Anbringungsort in Konstantinopel überliefert. Bei ihnen handelt es sich um Abschriften von Epigrammen des 4. bis 10. Jh., unter denen diejenigen des 5. und 6. Jh. eindeutig überwiegen.

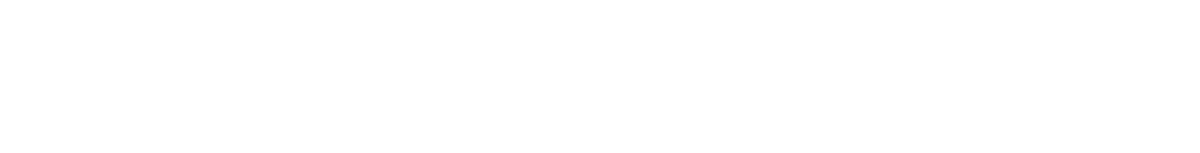

Die Anthologia Palatina bildet eine wichtige Quelle für die Identifizierung und Rekonstruktion von teils fragmentarisch bis hin zu nicht erhaltenen Epigrammen. Eines der spektakulärsten Beispiele ist die Stifterinschrift der Polyeuktoskirche in Konstantinopel. Das insgesamt aus 76 Hexameterzeilen bestehende Epigramm, von dem Teile auf den zahlreichen Fragmenten der Bauskulptur gefunden wurden, kann durch dessen Aufnahme in die Anthologia Palatina (AP I. 10) vollständig rekonstruiert werden. Darüber hinaus ermöglichten die archäologischen Funde in Kombination mit der Handschrift, den Gebäudekomplex eindeutig als die von Anicia Juliana gestiftete Kirche des Märtyrers Polyeuktos zu identifizieren.

Das Dissertationsprojekt widmet sich der archäologisch-kunsthistorischen Aufarbeitung und -bereitung einer ausgewählten Gruppe von Versinschriften in der Anthologia Palatina, die in Konstantinopel verortet werden können, und ihrer Einbettung in das breite Spektrum der erhaltenen Inschriften der Stadt, die keinen Eingang in die AP gefunden haben. Letztgenannte spielen eine sehr wichtige Rolle gerade bei der Auseinandersetzung mit der Lokalisierung der nicht zuweisbaren Epigramme der AP im (Stadt-)Raum, der Frage nach ihrer Materialität, ihrer Kontextualisierung und ihrer Praxeologie. Außerdem können sie möglicherweise impulsgebende Informationen über die Hintergründe und die Systematik der Inschriftenauswahl für die Handschrift liefern.

Bezug zum SFB-Programm/Vernetzung

- In Kooperation mit der Universitätsbibliothek Heidelberg wird eine archäologisch-kunsthistorisch angereicherte, digitale Teiledition der Anthologia Palatina angelegt.

- Eine enge Kooperation besteht mit dem TP A09, im Zuge derer wird unter anderem der Workshop zum Thema „Inscribing – Copying - Collecting. Biographies of Epigrams in Anthologia Palatina“ stattfinden.

- In Zusammenarbeit mit dem Teilprojekt A05 wird die Tagung „In Stein gemeißelt – aus Gold gesetzt. Schrift im Kirchenraum – der lateinische Westen und griechische Osten im Vergleich“ ausgerichtet.

- Darüber hinaus spielt die Anthologia Palatina als intentional angelegter Artefaktspeicher eine bedeutende Rolle im projektübergreifenden Themenfeld 6 zu Gedächtnis, Archiv und Speicher.